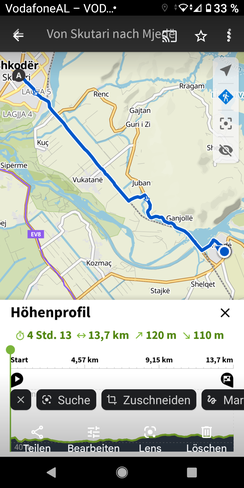

Von Shkodra nach Mjedë

Shkodra, 23:00 Uhr. Wir sitzen in einer kleinen Bar auf der Straße vor unserem Hotel. Mit dem Rücken zur Wand. Trinken schweigend ein Glas Wein. Das nächtliche Leben zieht an uns vorüber. Wir sind nicht mehr als Beobachter. Gönnen es uns, das Geschehens nicht zu werten, lassen die Schubläden geschlossen.

Plattenbauten aus der kommunistischen Zeit, mit ihren billig gefertigten Betonelementen erzählen Geschichten von trostloser Gleichförmigkeit und Beengtheit.

Von modernen, gläsernen Hotelfassaden leuchten fünf Sterne, in kleinen Wellblechbuden wird Gegrilltes verkauft. Drahtesel, die ihren Namen verdienen, zuckeln vorbei. Ohne Gangschaltung, ohne Licht und selten sitzt nur eine Person darauf. Ein kleiner Junge hat sich ein Kissen auf den Gepäckträger geklemmt und hält sich am hellen Hemd seines Großvaters fest, der das Fahrrad lenkt. Eine 40jährige Frau im bunten Sommerkleid sitzt im Damensitz hinter einer Grauhaarigen. Wahrscheinlich ihre Mutter.

Eine Luxuslimousine mit getönten Scheiben rast mit quietschenden Reifen über die breite Magistrale. Der spinnt ja wohl, denke ich zornig, hier fahren Fahrräder, laufen Kinder und mühsam unterdrücke ich den Impuls aufzuspringen, um ihm wilde Flüche hinterher zuschreien, mit welchem Zweck auch immer. Zwei kleine Romakinder durchschreiten Hand in Hand und schwatzend unsere Szene. Wahrscheinlich haben sie Feierabend. Verwahrloste Hunde streunen auf der Suche nach Nahrung vorbei. Die Stimmung ist ruhig, unaufgeregt. Fast Beschauliches liegt in diesem irritierenden Cocktail aus Gegensätzlichem. Wir müssen es nicht verstehen, nicht sofort, und das ist ein Luxus.

Morgens, nach einem guten Kaffee brechen wir auf. Die junge Kellnerin, die uns das köstliche Getränk bringt, fragt uns schüchtern, woher wir den kämen. Wir antworten und ihr Gesicht verklärt sich zu einem Lachen. Deutschland ist wunderbar, erklärt sie uns. Sie weiß das, obwohl sie noch nie da war. In drei Monaten, und sie kann es kaum erwarten, fährt sie nach Hannover. Dort lebt ihre große Schwester mit Familie. Ihre Geschichte ist sicher kein Einzelfall. Albaner haben pro Kopf der Bevölkerung gerechnet die drittgrößte Diaspora der Welt - nach Bosnien-Herzegowina und Guyana.

Die Abwanderung erfolgte in Wellen. Eine davon schwemmte nach dem Ende des kommunistischen Regimes die Leute in Massen aus dem Land. Nach 45 Jahren Diktatur war Albanien ein Staat, dessen Bevölkerung zu einem Drittel unter 15 Jahren alt war. Die Probleme eskalierten in den frühen 1990er Jahren: Die Schließung von Industrien und landwirtschaftlichen Genossenschaften verursachten Massenarbeitslosigkeit, einen rasanten Preisanstieg, Armut und hohe Inflation. 1,6 Millionen Albaner verließen das Land. Suchten ihr Glück und fanden es in Italien, Griechenland, Amerika, England und eben auch in Deutschland. Schickten letztendlich ihr sauer verdientes Geld nach Hause, wo es leichte Beute von Betrügern mit ihren Lotterien wurde. Ob sie neue Heimat fanden? Die vielen Autos mit ausländischen Kennzeichen werden hier nicht von Touristen gesteuert, sondern von Exilanten auf Heimaturlaub.

Schnell haben wir die Stadt hinter uns gelassen. Keine nicht enden wollende Gewerbegebiete müssen ertragen werden. Die Häuser werden kleiner und kleiner und schon stehen wir im Grünen. Die Kleinteiligkeit der Felder ist völlig ungewohnt. Wenige Meter breit, drei mal so lang. Kaum mehr Fläche als das Erdbeerfeld meiner Urgroßmutter auf der Lehmsgrube in Löberschütz. Viele Streifen sind bereits abgeerntet, auf manchen wächst Mais. Der geht hier sicher nicht in Biogasanlagen, sondern landet irgendwann auf dem Teller. Und auch hier wieder diese verstörende Gegensätzlichkeit. Auf heruntergekommenem Asphalt fahren klapprige Fahrräder vor Luxuslimousinen. Man wartet mäßig geduldig, bis der eilige Schäfer seine kleine Herde weißer Schafe von der Straße getrieben hat. In der glänzenden Fassade eines Mercedes-Autohauses spiegelt sich ein Wagen, hoch beladen mit Heu, gezogen von einem kräftigen Pferd. Vor einer teuren Villa mit Eisentor und Überwachungskamera duftet ein Misthaufen. Und das Beste - Kinder baden lachend im quirligen Fluss und weit und breit keine dinkelkeksrollende, besorgte Mutter.

„Hähni, das ist es!“ rufe ich. „Es ist ein bisschen wie früher“, schiebe ich nach, „wie früher in unserer Kindheit, aber auch wie in den wilden 90ern.“

Die bisher größte Freiheit meines Lebens kommt mir in den Sinn. Meine Kindheit. Draußen konnten wir sein. Im Wald, am Müllersee. Unbeobachtet waren wir, Vertrauen hat man uns geschenkt, es gab keinen Grund, sich um uns zu sorgen. Echte Abenteuer haben wir erlebt und wenn wir Abends nach Hause kamen, gab es Kartoffeln mit Gurkensalat aus dem eigenen Garten. Geschmacklich unvergessen. Und die 90er? Gewerbegebiete schossen aus dem Boden auf buckeliger Landstraße. Schnickschnack wollte man uns an der Haustür andrehen. Versicherungen, überteuerte Lexika, angeblich Geldanlagen. Glücksritter waren es, auf der Suche nach der schnellen Mark. Und warum bitte schön, sollen wir unseren Garten bewirtschaften, wenn regelmäßig Bofrost vor der Haustür hält und uns billiges, tiefgefrorenes Gemüse anbietet?

Urig – das Wort flattert durch meine Gedanken. Hier ist es urig. Und ich erkenne seine Bedeutung. Hier gibt es etwas, was uns tief vertraut, was wir verloren haben auf dem Weg in die hochzivilisierte Welt, und um das wir insgeheim trauern.